200 ans de mondialisation

Dans certains domaines clés comme la finance ou le

marché du travail, l'économie était plus mondialisée à

la fin du XIXe siècle qu'aujourd'hui. L'histoire

économique nous fournit des enseignements utiles sur les

développements actuels.

Courrier de la planète :

Qu'est-ce que les économistes entendent exactement quand

ils parlent de "mondialisation" ?

Kevin O'Rourke : D'un point de

vue technique, les économistes désignent par

"mondialisation" l'intégration des marchés des

marchandises, des capitaux et du travail. C'est-à-dire

la facilité croissante avec laquelle les marchandises,

les flux financiers et la main-d'œuvre franchissent les

frontières. Il me semble que le terme "mondialisation"

n'est pas très utile, tellement il recouvre de réalités

différentes selon les auteurs. C'est pourquoi je préfère

évoquer séparément chacune des dimensions de la

mondialisation : le commerce des marchandises et

les transferts de main-d'œuvre et de capitaux. Par

exemple, après la Seconde Guerre mondiale, les

institutions de Bretton Woods qui ont mené à la

signature du Gatt ont contribué à l'intégration du

commerce des marchandises et ont, dans le même temps,

institutionnalisé le contrôle des capitaux, une autre

dimension de l'intégration économique.

Au-delà de cette définition purement économique, il

existe d'autres dimensions de la mondialisation :

les échanges culturels, les efforts en faveur d'une

gouvernance internationale, comme l'établissement d'une

Cour pénale internationale, etc. Ces dimensions plus

politiques sont tout aussi importantes que les seules

dimensions économiques.

Cdp : Vous estimez que la

mondialisation n'a réellement décollé qu'au début du

XIXe siècle. Quels sont les arguments qui militent en

faveur de cette thèse ?

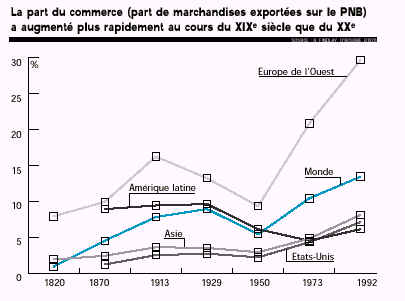

K. O'R. : Le XIXe siècle a

connu une véritable explosion du commerce mondial :

il équivalait en 1800 à 1 % des revenus mondiaux, pour

atteindre 8 % en 1913 (voir ci-dessous).

Plus important encore, à partir du XIXe siècle, on

observe une convergence des prix sur différents marchés.

Par exemple, les prix du blé aux États-Unis et en

Grande-Bretagne deviennent similaires à la fin du

XIXe.

La convergence des prix représente un des meilleurs

indicateurs pour mesurer le niveau d'intégration

économique. Si des écarts existent entre différents pays

sur les prix d'un même bien, cela signifie que les coûts

de transport et/ou les barrières au commerce demeurent

élevés. Certes, on pourra toujours objecter, et c'est

juste théoriquement, que la convergence des prix peut

s'observer sur des marchés complètement distincts, à

partir du moment où le niveau de l'offre et de la

demande est identique sur ces différents marchés. Mais

en réalité, quand on observe la convergence des prix,

cela indique qu'il y a intégration économique.

Sur le marché des capitaux, on observe une tendance

similaire à ce qui se passe sur le marché des

marchandises : le montant des flux augmente

considérablement tout au long du XIXe siècle et on note

une convergence des taux d'intérêt, signe d'intégration

des marchés financiers.

Enfin, en ce qui concerne le marché du travail, on

constate qu'au début du XIXe siècle, les flux de

main-d'œuvre concernent essentiellement l'esclavage. Ce

sont donc des migrations involontaires, alors qu'à la

fin du XIXe on fait face à des flux migratoires

volontaires massifs.

Toutefois, cette théorie selon laquelle le XIXe

siècle constitue le grand commencement de la

mondialisation reste controversée. Un certain nombre

d'historiens considère qu'il y a eu beaucoup d'échanges

entre les continents bien avant le XIXe siècle. Ce qui

est vrai : avec les voyages des grands navigateurs

à partir de la fin du XVe siècle il y a eu énormément

d'échanges de plantes, de maladies, d'or, d'argent,

etc.

Mais le phénomène de mondialisation qui s'opère au

XIXe siècle est qualitativement différent et les

échanges sont beaucoup plus profonds et ont plus

d'impacts. Par exemple, au XIXe siècle, la

mondialisation est suffisamment avancée pour avoir des

répercutions sur la répartition des revenus partout dans

le monde. D'où les réactions politiques pour tenter de

limiter le phénomène de mondialisation. On ne constate

rien de tel au XVIIIe siècle. Certes, à cette époque,

vous verrez bien un industriel français se plaindre de

la concurrence d'un anglais, mais les conséquences sont

beaucoup plus limitées.

Cdp : Quelles sont les grandes

différences entre les deux périodes de mondialisation,

de 1820 à 1913 puis des années 1950 à nos

jours ?

K. O'R. : Ces deux périodes ont

vu une augmentation de l'intégration des marchés des

marchandises et des marchés de capitaux. L'intégration

des marchés financiers que l'on constate après la

Seconde Guerre mondiale ne surpasse pas le niveau

atteint à la fin du XIXe siècle, contrairement au

commerce qui est plus intégré aujourd'hui qu'à la fin de

la période précédente de mondialisation.

Entre ces deux périodes, les causes de l'intégration

sont différentes. En particulier pour les échanges de

marchandises : il y a cent ans, la cause principale

de l'intégration de ces marchés a été la chute du coût

des transports (voir ci-contre). Ce sont les

développements technologiques qui ont joué : les

chemins de fer, les bateaux à vapeur, l'ouverture des

canaux de Suez et de Panama.

Au cours du XXe siècle, les raisons ont été beaucoup

plus politiques, avec notamment la signature des accords

commerciaux multilatéraux du Gatt puis de l'Organisation

mondiale du commerce (OMC).

L'intégration des marchés financiers au XIXe siècle

s'explique par le développement des technologies de

communication. L'apparition du télégraphe dans les

années 1850 et 1860 a complètement dopé les marchés

financiers. Avant cela, les nouvelles prenaient dix

jours pour traverser l'Atlantique ; il fallait donc

être patient pour opérer ses ordres d'achat ou de vente

entre les Bourses de New York et de Londres… Avec le

télégraphe, les nouvelles circulent en une journée, ce

qui a pu rendre possible la spéculation et un arbitrage

plus efficace.

Enfin, pour le marché du travail, il est communément

admis qu'il était bien plus intégré il y a cent ans

qu'il ne l'est aujourd'hui où nous connaissons une plus

forte régulation de l'immigration. On n'a jamais

retrouvé le niveau des flux migratoires de masse du XIXe

siècle vers des pays comme le Canada, l'Argentine ou les

États-Unis. Dans ces pays d'immigration, la part de la

population née à l'étranger était beaucoup plus

importante il y a cent ans.

La courbe TT représente le

niveau maximum d'intégration économique permis par le

développement technologique. Elle croit continuellement

durant toute la période, mais plus faiblement au XXème

siècle.

La courbe PP représente le niveau

d'intégration économique effectivement constaté. L'écart

entre les deux courbes révèle à quelle distance de la

barrière technologique le monde progresse.

C'est une

question de politique. Si le développement technologique

explique l'intégration économique du XXème siècle, c'est

la politique qui mène le retour à l'intégration de

l'après Seconde Guerre mondiale, via le Gatt et d'autres

institutions.

Cdp : Les situations sociales,

politiques et économiques qui existaient avant chacune

de ces deux phases de mondialisation étaient

radicalement différentes. En quoi cela a-t-il pu jouer

sur les freins au processus d'intégration

économique ?

K. O'R. : Contrairement à la

fin du XIXe siècle, nous disposons aujourd'hui de toute

une série d'institutions internationales : les

Nations unies, le Fonds monétaire international, la

Banque mondial, l'OMC, etc. Cette situation nouvelle

rend beaucoup moins probable l'option d'une complète

désintégration économique au niveau mondial, comme nous

l'avons connu dans la période d'entre-deux-guerres (voir

ci-dessus).

Au XIXe siècle, les échanges internationaux étaient

fondés sur des accords bilatéraux, rendant très fragile

l'équilibre entre les pays. Dans la situation actuelle

de mondialisation, on est beaucoup moins tenté de faire

cavalier seul, on n'y a plus grand intérêt.

Cdp : A la fin du XIXe siècle,

qui sont les grands gagnants et les grands perdants de

la mondialisation ?

K. O'R. : Les grands perdants

en Europe étaient les propriétaires terriens, qui ont vu

les prix du foncier s'effondrer avec l'augmentation des

importations de céréales bon marché en provenance des

États-Unis, de l'Ukraine et de l'hémisphère sud. Dans le

Nouveau Monde, les grands perdants étaient la masse de

travailleurs non-qualifiés qui ont vu leurs salaires

diminuer à cause de l'immigration d'autres travailleurs

non-qualifiés. Certes, ils continuaient à profiter de la

croissance et d'une hausse de leur niveau de vie, mais

en termes relatifs leur situation se dégradait.

En Europe en revanche, les ouvriers ont été les

grands gagnants : ils ont pu profiter de l'afflux

de nourriture moins cher grâce à la libéralisation des

échanges commerciaux. D'ailleurs, jusqu'à la période

d'entre-deux-guerres, les partis socialistes européens

étaient en faveur du libre-échange.

Cdp : On mesure depuis deux

cents ans une augmentation constante des inégalités.

Sait-on quel est l'impact du processus de mondialisation

sur cette tendance ?

K. O'R. : Il faut bien

distinguer l'inégalité qui existe entre les pays et à

l'intérieur d'un même pays. L'augmentation globale des

inégalités est surtout le fait d'une augmentation des

inégalités entre pays.

L'écart n'a cessé de se creuser entre les revenus des

pays riches et ceux des pays pauvres (voir ci-dessus).

On estime que la mondialisation n'est probablement pas

responsable de cette tendance. Il y a cent ans, la

mondialisation a certainement aidé les pays pauvres à

rattraper leur retard en terme de niveau de vie. Ne

serait-ce que par l'augmentation des salaires liés à

l'émigration. A cette époque, si les écarts de revenus

entre pays se sont creusés, c'est surtout parce que la

révolution industrielle est survenue dans certains pays

et pas dans d'autres. Evidemment le contre argument est

le cas de l'Inde, pour qui on peut estimer que le déclin

industriel est le fait de la concurrence de la

Grande-Bretagne. Mais tout cela n'est que

spéculation.

Cdp : L'étude de l'histoire

économique sur le long terme apporte-t-elle de nouvelles

connaissances pour les débats actuels autour de la

mondialisation ?

K. O'R. : A la fin du XIXe

siècle, les soubresauts de la mondialisation ont conduit

à des tensions politiques. Les grands perdants ont lutté

contre la mondialisation et forcé au recul du

phénomène : restriction de l'immigration, hausse

des droits de douanes, constitution d'un filet de

sécurité sociale pour contrer le libre fonctionnement du

marché, etc.

Au XIXe siècle, les politiques commerciales étaient

surtout le fruit de luttes de classes, lesquelles

étaient très au fait de leurs intérêts à défendre. Nous

ne sommes plus dans ce cas de figure. Hormis peut-être

dans le cas des agriculteurs européens qui savent très

bien où se trouvent leurs intérêts et gardent une énorme

influence sur la politique agricole commune de l'Union

européenne (UE).

Une récente étude collective du Centre for Economic

Policy Research1

montre que l'intégration économique internationale est

nécessaire pour la croissance, mais elle n'est

certainement pas suffisante. C'est un consensus

largement partagé dans la communauté des économistes.

L'histoire nous enseigne qu'il existe des tensions

produites par les forces de marché. C'est donc aux

gouvernements d'assurer la répartition équitable des

fruits de la croissance liée à la mondialisation et

d'assurer un filet social pour sa population. La

politique est toujours nécessaire !

Aujourd'hui, le débat sur la mondialisation tourne

autour des possibilités d'une régulation publique pour

ordonner l'économie mondiale. Le débat est donc devenu

beaucoup plus technique : comment est-ce qu'on

accommode les différentes politiques domestiques avec la

nécessité du libre-échange ? En ce sens, l'UE

constitue un modèle d'intégration économique réussie,

capable de concilier des demandes domestiques diverses

avec un impératif de libre-échange.

Entretien avec Kevin

O'Rourke

Trinity College Dublin

Dept of

Economics and IIIS

Dublin 2 -Irlande

Revenir

au sommaire

|

Pour tout renseignement veuillez

contacter :

Solagral |

Pour tout problème ou commentaire relatif à ce site

veuillez contacter le

webmaster. |